過去には地層巡検や化石採取、酸性雨観測などの活動も行ってきましたが、近年は活動を天体観測に絞り込み、観測合宿を中心に活動をしております。

令和6年度顧問 齊藤利仁 吾妻智子

【地学部門 冬季合同天体観測合宿に参加しました】

本校地学部門は、11月10日(金)から11日(土)にかけて、茨城県常陸太田市のプラトーさとみで、冬の合同天体観測合宿(正式名称「茨高文連 自然科学部 冬季研究大会および合同観測会」)に参加しました。

茨城県内の13校の地学部や天文部(計84名)が前半宿泊組と後半宿泊組に分かれて、合同で天体観測を行い、本校から5名が前半宿泊組に参加。4校(鉾田一、緑岡、水戸桜ノ牧、水城)で合同合宿を行いました。

当日の夕方は雨天のため、スターキャッチコンテストは中止になりましたが、未明に快晴になったので、夜11時から2時まで観測ドームの大型望遠鏡を使って観測を行いました。

翌朝も晴天だったので、午前8時半から太陽観測を行いました。

午前10時から、11日宿泊組の高校9校も合流し、茨城大学理学部教授の百瀬宗武先生のよる天文講演「電波望遠鏡」を聴講しました。

昼食後、午後1時から生徒交流会を行い、午後2時30分に解散、帰宅の途に就きました。

【地学部門 天体観測合同合宿に参加しました】

本校地学部門は、8月16日(水)から17日(木)にかけて、茨城県行方市のレイクエコーで、夏の天体観測合同合宿(正式名称「茨高文連 自然科学部 夏季研究大会および合同観測会」に参加しました。

茨城県内の12校の地学部や天文部(計99名)が前半宿泊組と後半宿泊組に分かれて、合同で天体観測を行い、本校から5名が前半宿泊組に参加。6校(日立一、日立北、水戸一、牛久、水城、鉾田一)で合同合宿を行いました

16日の夕方、天体望遠鏡のセッティングを行い、夕食後18:00から22:00まで天体観測を実施。

天候に恵まれ、春の星座、夏の星座、天の川、土星、M33等を観測しました。

翌日は、日本原子力研究開発機構の大沢崇人先生をお招きして、はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウの石の分析結果についての講演や、生徒交流会を通して、他校の天文部等と交流を行いました。

次回は、11月10日~11日に、茨城県常陸太田市のプラトーさとみにて冬の天体観測合同合宿に参加します。

【地学部門 山王祭にてプラネタリウムを展示発表】

令和5年6月23~24日にかけて本校の文化祭「山王祭」が開催され、当部も4年ぶりにプラネタリウムを製作し展示発表いたしました。

6月19日(月)の週の放課後にドームに使う段ボールの切り出し作業に始まり、ドームの内側に白い模造紙を貼ったりして、6月22日(木)に10枚の段ボールをつなぎ合わせて、直径3メートルのドームを完成させました。

6月23日(金)の校内公開、6月24日(土)の一般公開には多くのご来場があり、ドーム内を暗くして、星空を投影すると感嘆の声が上がり、発表が終了すると拍手が起こりました。

多くの皆様のご来場、誠にありがとうございました。

次回の活動は、8月16日(水)~17日(木)に、鹿行生涯学習センター(レイクエコー)にて茨城県内の高校との合同天体観測合宿を行う予定です。

【地学部門 天体観測合宿を行いました】

科学部地学部門は、春休みに入ってまもなくの3月24日(金)から25日(土)にかけて、レイクエコー(鹿行生涯学習センター)にて、天体観測合宿を行いました。

午後5時に1年生5名、2年生4名、合計9名が集合しましたが、あいにくの雨模様のため、施設内において土浦第三高校の岡村典夫先生をお招きして、天文に関する講話を2つ行いました。

講話1 17:30~19:00 「望遠鏡の歴史と仕組み」

夕 食 19:00~20:00

講話2 20:00~21:00 「星について」

その後はレイクエコーに宿泊し(希望者は日帰りも可)、翌朝9時に解散しました。

【地学部門 冬季合同天体観測合宿 詳細】

科学部地学部門は、令和4年12月16日(土)--17日(日)にかけて、冬季合同天体観測合宿(正式名称は「令和4年度 茨城県高等学校文化連盟 自然科学部 冬季研究大会および合同観測会」)に参加しました。

この合同合宿が行われること自体が3年ぶりです。茨城県内の県立・私立高校合わせて8校から63人が参加しました。

12月16日(金)

列車に乗って日立駅まで行き、送迎バスで午後3時30分に会場のプラトーさとみ(常陸太田市里美地区)に到着。

夕方4時30分から夏の星座・星雲・星団・惑星を観測。途中、科学ワークショップ(科学の小講座)を受講して、夕食後午後7時から、スターキャッチコンテストに参加しました。これは、指定された天体をいち早く望遠鏡に導入する競技で、水戸一高、水城高、鉾田一高の3校で競いました。

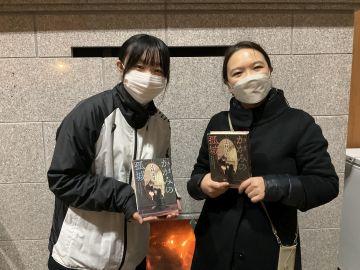

結果、本校代表の坂田優介(1年6組)が優勝しました。坂田くんには副賞として、合宿の取材に訪れていた作家の辻村深月先生から、12月23日に公開されるアニメ映画「かがみの孤城」のサイン入りチケットが授与されました。また、本校生に向けた辻村さんのサインとメッセージ入りの原作本を代表して大平芽衣(2年6組)が受け取りました。

入浴後、午後11時から施設の屋上にある天体観測ドームにて、火星や木星を観測しました。

12月17日(土)

太陽観測を予定していましたが、この日は朝からあいにくの曇り。土浦三高の岡村典夫先生による太陽の仕組みの講義を受けた後、研修室で茨城県自然博物館の細谷正夫先生による望遠鏡の歴史と使い方の講義を聴きました。

昼食後は生徒交流会。自己紹介の後、グループに分かれてパスタタワーにチャレンジしました。(乾燥パスタとマシュマロを使って、より高いタワーを作ったグループが勝ち)

午後2時30分に集合写真を撮影して解散しました。

次回は令和5年3月下旬に、行方市のレイクエコーにて天体観測合宿を予定しています。

【地学部門の活動・夏季合同観測会】

令和4年8月6日(土)に、令和4年度 茨高文連自然科学部主催 夏季研究大会および合同観測会 に参加しました。

茨城県三の丸庁舎(水戸市三の丸)に地学部門の生徒7名が参加。

鉾田一高のほかにも、水戸二高、下館一高などの高校も合同で参加しました。

まずは、高エネルギー加速器研究機構 シニアフェローの藤本順平先生による、オンラインで科学講演を聞きました。

ここの研究所は、原子の内部構造について研究しており、この研究成果で宇宙誕生の謎を知ることができるのです。

他校生との交流会の後、駐車場において、天体観測会を行いました。

あいにくの曇り空だったので、茨城県自然博物館の細谷先生から、天体望遠鏡の使い方を教わりました。

星空を見ることはできませんでしたが、12月に合同合宿を行う予定ですので、そのときに再チャレンジを行います。

【地学部門の活動 ~ 文化祭展示】

令和4年6月8日(水)~9日(木)に、本校文化祭「山王祭」において、地学部門の展示を行いました。

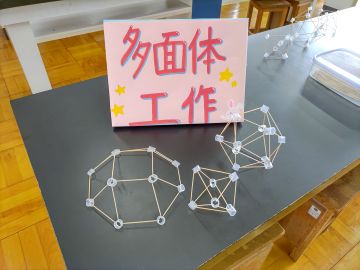

例年であれば、手作りプラネタリウムの展示を行っておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、代替え企画として物理&数学ワークショップと題し、リングキャッチャー(物理)と多面体工作(数学)を出展しました。

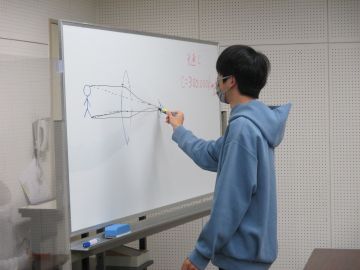

物理ワークショップとしてリングキャッチャーを行いました。

金属のリングに毛糸の輪を通して、手にかけた状態で金属リングを落とすと、毛糸に引っかかって床に落ちない現象が起こります。それにチャレンジしようという企画です。

数学ワークショップは多面体工作です。両端のとがった爪楊枝をシリコンチューブにさして立体工作を行いました。主に正二十面体を作りました。

リングキャッチャーも多面体工作も参加した人たちは皆、夢中になって取り組んでいました。

地学部門の詳細やこれまでの活動はこちらから

地学部門の詳細やこれまでの活動はこちらから